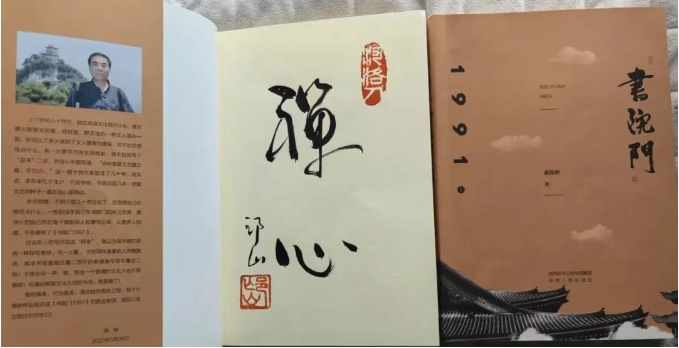

仿佛穿越时空到了那个充满机遇与挑战的年代——《书院门1991》读后感

1.3w

1.3w

这百万的巨著终于读完了,说实话,读得有些时间长了:一是小说人物众多,不管是主角晏子敬、李雯,还是周围的一众人物,都写得个性鲜明,有血有肉;二是情节错综复杂,一个小小的书院门就是一个大社会,可以说是包罗万象;三是节奏快,除了一小节一小节间歇,内容上是不露声色地吸引着读者跟着书中的人物一起走,这种快速的节奏感也很快把人带回到了1991年那个改革开放计划经济向市场经济转型期的西安文化街区书院门,回到了当时社会真实的风貌和底层人民的生存状态中,仿佛穿越时空,到了那个充满机遇与挑战的年代。

康铁岭先生的笔触细腻而深刻,他不仅描绘了人物的外貌、性格和行为,更深入挖掘了他们的内心世界。通过人物的对话、行动和内心独白,读者可以清晰地感受到他们的喜怒哀乐、爱恨情仇。同时,作者还巧妙地运用了西安方言,使小说更具地域特色和生活气息。

此外,《书院门1991》的结构也很有特色。在书中,作者除了描写在书院门及周边发生的故事,还写了几个摄影爱好者沿黄拍照的事情,随着这一行人,当时农村百姓的生存状态也进入了读者视野。

还有作者关于崆峒山的描写也让人大开眼界,尤其晏子敬在山上的道家生活,这种描述没有一定的生活体验是不可能完成的。艺术是来源于生活,又高于生活的,这话一点不假,如果没有康铁岭先生在书院门曾经生活过的经历,这篇巨著也就不会如此真实与生动。

尤其值得一提的是作者对人性的脆弱、复杂和多变有着更深刻的认识,小说中的每一个人物,都是那个时代的缩影,他们的命运和选择,都反映了那个时代的特点和局限。这犹如一面镜子,是美,是丑,只有照过了才会明白,还有一些不敢见光的“老鼠”,作者也敢让它们出现在夜深人静的时候,这也是一种社会担当,一个做为人,做为文人的社会责任感。我想,任何一个热爱中国传统书画的人,对书院门曾经的假象与乱象都会感到非常痛心,好在大浪淘沙,书画市场的泡沫已慢慢退去,随着人们生活质量的提高,对艺术的鉴赏水平也在不断提升,也许只有时不时地回过头来看看走过的路,对以后该如何选择才会有个正确的定位。

想要读《书院门1991》的原因之一是很好奇为什么多位知名评论家、作家和学者对其进行过评价。其中包括:著名评论家、茅盾文学奖评委李星,他认为《书院门1991》堪称宏大叙事纪念碑式的新作,是一个传统文人在权势和金钱面前的又一次溃败,也是一个诚实劳动者对一个物欲横流的时代的控诉和警告,同时表达了对一个公平正义的社会的热切呼唤。这部作品被李星誉为一部以史为骨、以世俗风情为血肉和细节的长篇巨制,一幅举重若轻的社会历史画卷。著名文化学者王庆评价《书院门1991》以细腻笔触勾勒时代沉浮,透过市井人物命运折射社会转型期的阵痛与希望,兼具文学质感与历史厚重感。

作为一个画家,我的感受就是机会都是留给有准备的人的,晏子敬虽是个小学老师,但他爱好古文学,一手行草写得出神入化,这也为他在书院门发展打下了基础;马东,就是那个沿黄拍摄之一的马东,因为他爱好书法,后来也来到书院门发展,虽说跟着张大圣没真正学过书法,但他深厚的楷书功底还是让他找到了欣赏者。画佛像和人物画的于松霞,因为不断踏实地学习,也得到了应得的回报。“八怪”们因为书画底子差,基本功不行,想要创新,结果弄巧成拙,从这个角度看,书画市场又是很公平的。虽说是小说中的人物,但都是现实生活的折射,书画市场的好坏始终围绕艺术价值与市场需求的动态平衡展开。“技近乎道,脱离技法支撑的形式突破往往会沦为无本之木”。书院门作为古城西安的名片和对外传播的媒介,如何在商业开发和地段“场所文化”保护中进行平衡是个很大的问题,如果商家和书画家都急功近利,弄虚作假,把金钱、名利放在首位,势必不会走得太长远。

还有一个好消息,据说这部小说将要拍成电视剧,这也是一件很让人期待的事情。

| 编辑 AMY 版权与免责声明